お知らせ

information

2025.11.24 お知らせ

永沢碧衣 アーティスト・イン・レジデンス @ 縁日 -フィールドワーク篇-

2025年10月20日〜11月2日の14日間、秋田を拠点に活動するアーティストの永沢碧衣さんを招いての滞在制作企画、アーティスト・イン・レジデンス@縁日を実施した。

岩手の土地に触れ、碧衣さんの目で見たこの土地を絵画作品として残してもらう。

その14日間を振り返っていく。

− フィールドワーク篇 −

碧衣さんの作品制作にはフィールドワークが欠かせない、というか、日々碧衣さんが土地に根ざし生きる中で出会う、人や動植物や文化、そこに真摯に向き合う姿勢の結果が、絵画作品という形で現れ、残る。ということだと思う。

今回の滞在でも、岩手に続く郷土芸能の一つである鹿踊りや、狩猟文化、ものづくりなど、この土地と人の営みに触れてもらうところからスタートした。

_

●鹿と出会う

碧衣さんは、秋田県横手市の猟友会に所属し、狩猟者として山に立つ。阿仁のマタギの方達からも山のことを教わりながら、狩猟文化に関わり続けている実践者だ。

今回の滞在中にも、京屋染物店の専務取締役で猟師でもある蜂谷淳平とともに、何度か山に入った。

その初日、一頭の牡鹿を授かる。

この時期は鹿の繁殖期で、オスたちは縄張り意識がより強く、喧嘩腰である。

「コール猟」といって、牡鹿の鳴き声を模した笛を吹くと、その笛に反応して縄張り争いをしに息を荒げた牡鹿が向かってくる。その鹿を迎え打つ。

初日にして授かった鹿は、黒々とした大きな躯体。

皮は鎧のように分厚く、撃たれても何度も立ちあがろうとするほどの凄まじい生命力だったという。

絞めてから解体をしている間も、筋肉はまだ動き続ける。

スーパーで綺麗にパッケージされたお肉を眺めるのとは対照的に、どこまでが生でどこからが死なのか、山ではその境界が曖昧だ。

授かった牡鹿を解体し、食べるための肉と、碧衣さんの制作で使う膠(にかわ)になる毛皮と、顔料作りに使う血と、素材として使える限りを丁寧にいただいた。

_

●鹿踊り 自然と人のあいだにある踊り

岩手に伝わる郷土芸能の一つ、鹿踊り(ししおどり)。

漢字としては「鹿」の字を当てるが、ここでいう「シシ」とは鹿のみを指すわけではない。

イノシシ、クマシシ、カノシシ、アオシシというように、私たちが生きる糧としていただいてきた四つ足の狩猟獣のことを指す。

京屋染物店では昔から鹿踊りの衣装を染めさせていただいていた繋がりから、現在は踊り手として4名のスタッフが鹿踊りに参加している。

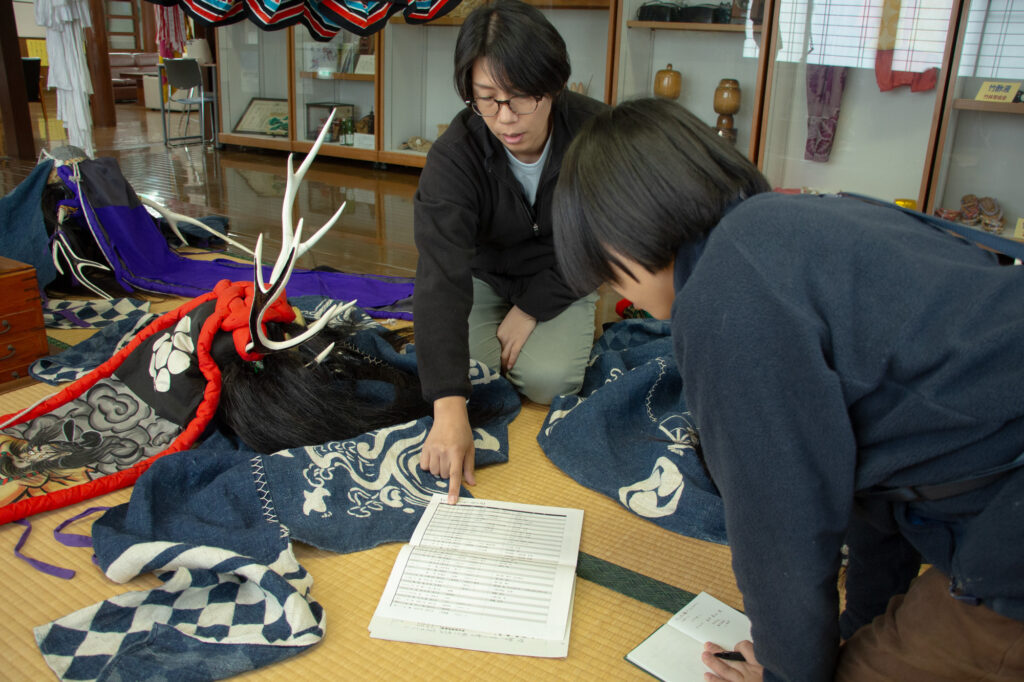

碧衣さんは、私たちがお世話になっている行山流舞川鹿子躍(ぎょうざんりゅうまいかわししおどり)の佐藤麻衣さんに話を伺ったり、練習や演舞の場にも足を運んだ。

鹿踊りの衣装。

カシラには本物の鹿の角がついている。顔は鹿とも言い切れず、牛のようでも獅子のようでもある。

ザイと呼ばれる髪の毛のようなのは馬の尻尾が使われている。キメラ的な風貌である。

幕や袴にも様々な絵柄が染めつけられ、その一つ一つ全て、魔除けや縁起担ぎなど意味が込められたものだ。

「削ぎ落として一つを作るのではなく、いろんな要素を詰め込んだ上で一つの形として成り立たせているのが印象的」という碧衣さんの言葉に、確かに確かにと頷く。

あらゆる姿の複合形であるシシは、鹿であり、人であり、獣であり、同時に何者でもない。

異なるものを分け隔てることなく、統合するでもなく、排除するでもない。

紺色の幕でゆるくひとまとめに包みこんで、鹿の供養のためにも人の供養のためにも踊られる。

中尊寺の供養願文に書かれる万物平等の思想は、鹿踊りという郷土芸能のあり方にも表れているのかもしれない。

カシラを着けてみる碧衣さん。

シシになって踊るみんなの表情が、人ではなく獣のようだったと、練習風景を見ていた碧衣さんは言った。

_

●岩手に残るアニミズム

岩手には巨石を祀る場所が数多く残る。

神道や仏教、かみさまという概念が生まれるよりもっと前の、プリミティブな自然崇拝の形。

花巻市の丹内山神社の奥にも、アラハバキと呼ばれる巨石が鎮座している。

アラハバキとは巨石などの自然物そのもの、あるいはそこに宿る霊的な存在のことを指し、東北を中心に古代から信仰されてきたという。

見上げるほどの巨石は、静かで、生命の純粋な力強さと存在感がある。

苔むした岩肌からエネルギーを吸い上げるように、大樹が根を張っていた。

_

●東山和紙の工房へ

碧衣さんの作品制作の素材に何を使うか、という話の中で、一関市東山町に続く「東山和紙」が上がった。

素材リサーチの一環で、東山和紙の工房を訪ねた。

800年の歴史がある東山町の和紙づくり。かつて何百人といたという和紙職人は少しずつ減り、現在東山和紙を作れる職人は3名のみ。

この日工房を案内してくれた佐藤萌香さんは、学生の頃に東山和紙のものづくりに魅せられ、地域おこし協力隊としてこの地に移住。和紙づくりの技術継承と、商品企画や情報発信を通して東山和紙の魅力を伝えている。

畑で育てた楮から繊維を取り出すにはじまる、一連の工程を案内してもらう。

丈夫な和紙の原料となる楮の繊維はとても強い。煮て柔らかくなった繊維を、ほぐすように広げて見せてもらった。

網目状に薄く広がった繊維は、根っこのような血管のような広がり方で動物的な生き物感があり、碧衣さんの言葉を借りれば「鹿の筋膜のよう」。

作品制作の素材の一つとして、この楮の繊維を分けていただいた。

_

▶︎永沢碧衣 アーティスト・イン・レジデンス@縁日

制作篇につづく ↓

https://ennichi-satoyama.jp/news/3985/

_

アーティストプロフィール

永沢碧衣 aoi nagasawa

1994年 秋田県出身 絵画作家

2017年 秋田公立美術大学 アーツ&ルーツ専攻卒業。

主に東北の狩猟・マタギ文化に関わり、自らも狩猟免許を取得。

狩猟者としての経験を重ねていくことで出会う種々のものとの関係性を記録・表現した絵画作品を制作している。

巨視と微視を行き来することで「人と生物と自然」の相関を問い、それらの境界線を溶解し消化することが創作の原動。

解体した熊から膠を抽出したり、切り株をキャンバスに見立てたり、石から絵の具を採取したり。

素材としてもモチーフとしても日々、山と向き合いながらフィールドワークを重ね、生命の根源や循環、記憶の痕跡を辿る旅を続けている。