お知らせ

information

2025.11.24 お知らせ

永沢碧衣 アーティスト・イン・レジデンス @ 縁日 -制作篇-

秋田を拠点に活動するアーティスト・永沢碧衣さん。

14日間の岩手滞在制作の記録。

▶︎「永沢碧衣 アーティスト・イン・レジデンス @ 縁日 -フィールドワーク篇-」はこちらから

_

– 制作篇 –

碧衣さんの作品制作には画材作りも含まれる。

それは例えば、膠(にかわ)づくり。狩猟で授かったクマやシカ、イノシシの毛皮を煮出して、画材の一つとなる膠を作る。

今回の滞在中に授かった鹿も、その皮と頭部を煮出して、膠づくりをした。

毛皮と頭部を火にかけて膠となるコラーゲンを煮出す。丸缶からはみ出る立派なツノ。あまり見ない光景。

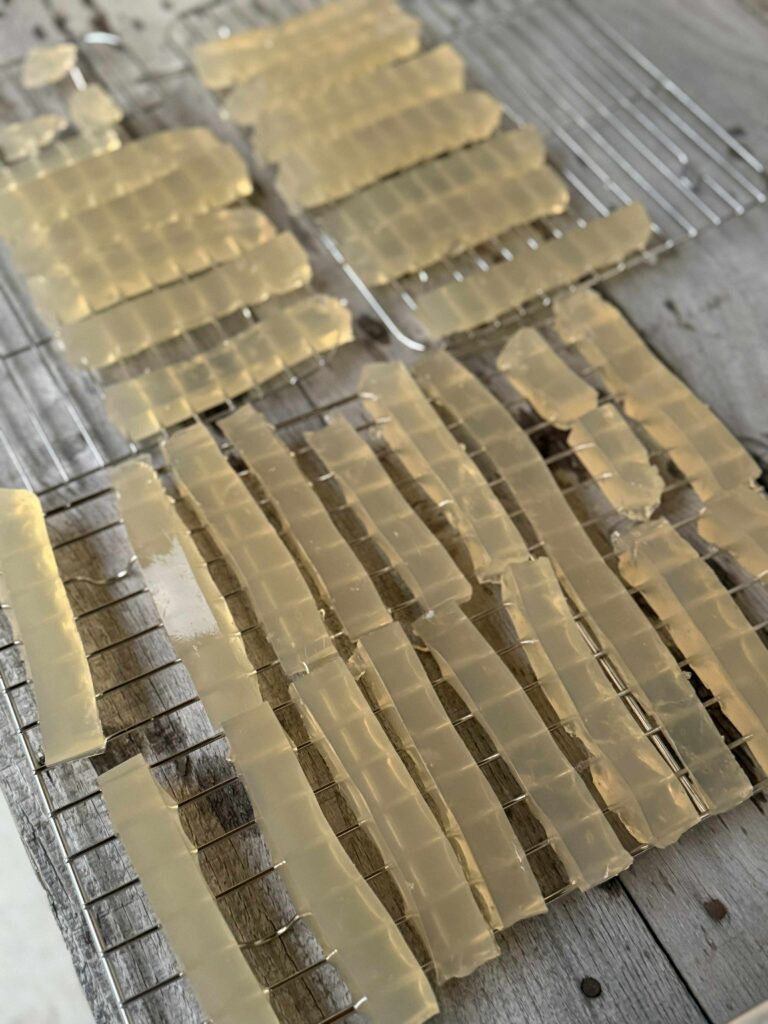

乾燥前はプルプルとした見た目。

乾燥したものはこんな見た目になる。右奥から鹿膠、熊膠、魚膠。

碧衣さんの作品には、クマが描かれることが多い。クマを専門に描いているわけではなく、秋田というフィールドで狩猟者として暮らす碧衣さんが、出会う機会が多いのがクマだから。

碧衣さんは実際に自分が山や里で出会ったものたちを描く。

狩猟で授かった動物を描くときには、なるべくその動物の毛皮から作る膠で描くようにしているそう。

それはただ絵を描いているということだけじゃなく、「魂を移しているような感覚」でもあると碧衣さんは話す。

_

滞在中、プルシアンブルーづくりのワークショップも行った。

動物の血から「青」をつくる。

プルシアンブルーとは、元々はドイツで発見された人工顔料で、動物のタンパク質を原料に作られていた。

日本では「ベロ藍」(プルシアンブルーの別名「ベルリン藍」が訛っての「ベロ藍」らしい)と呼ばれて、北斎の浮世絵のあの波の色にも使われていたという。

碧衣さんの中で青色は特別で、これまでも絵の具を調合してプルシアンブルーの色味をつくり作品に使ってきた。

それが動物のタンパク質から作れることを知り、狩猟で授かった動物の血やレバーを使ってプルシアンブルー作りをするようになったという。

素材と命にどこまでも向き合って突き詰める、そしてそれを自分の手でやってみるという、常に実践者であるところが碧衣さんらしい。

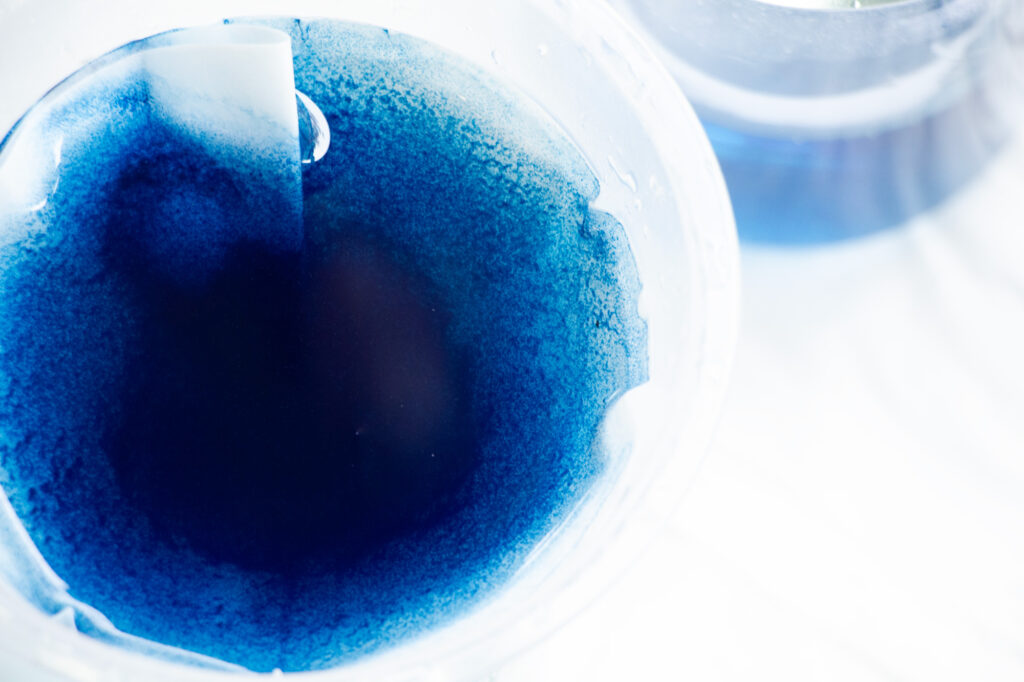

血を焼いて炭化させた状態

焼いた血にベンガラと炭酸カリウムを混ぜて加熱する。熱された箇所が赤く光って、黒い炭になる。

最後に濾すと、出来上がった顔料として残るのはティースプーンの先にちょっと乗るくらいの僅かな量。

赤い血から、黒い炭になって、それを濾して透明の液体になり、そこから青が生まれる。

化学実験的で、魔術的な、不思議な工程を経て、赤みがかった鮮やかな青色ができた。

_

14日間の滞在制作も後半戦に差し掛かり、パネル作りが始まる。

四角いパネルが一般的だが、工具を使って自由な形にベニヤを切り抜いていく。

変形パネルを制作するのは今回が初めてだという、碧衣さんのチャレンジ精神と実行力に脱帽。

3つに切り出されたかたちがレイヤーのように重なり、立体的なパネルになる。

期間中、たくさんの人が碧衣さんの制作の様子を見にきてくれた。

人手のいる作業では手伝ってくれる人を募集して、みんなで作業を進めた。

東山和紙の工房でいただいた楮の繊維を広げてパネルに貼り、テクスチャを作っていく。

楮の複雑な繊維の形は、土のように、根っこのように、山肌のように、動物の毛並みのように見える。

はじめましての人たちとのはじめての作業のはずが、いつしか職人集団のようにテキパキとした手際で、より良いカタチを求めて作業体制が確立されていた。(東北の実直なものづくりの血がそうさせるのだろうか)

絵を描くという作業は一人で黙々と描くイメージがあったが、碧衣さんのスタイルは真逆のようで、たくさんの人と交流しながら共同で作業が進められた。

制作の軸は持ちながらも固定した正解を目指しているふうではなくて、今この瞬間の関わりの中で出来上がるものを大切に柔軟に受け入れていく。

碧衣さんの作品制作の場は、柔らかな受け皿となって、さまざまな人も動物も受け入れる一つのコミュニティを形成していた。

その制作過程そのものが、鹿踊りのあり方と重なるようだった。

__________

『野を抱く』

永沢碧衣

-2025

-size.200×210×12cm

Aoi Nagasawa “Hold the Wild Within”

_

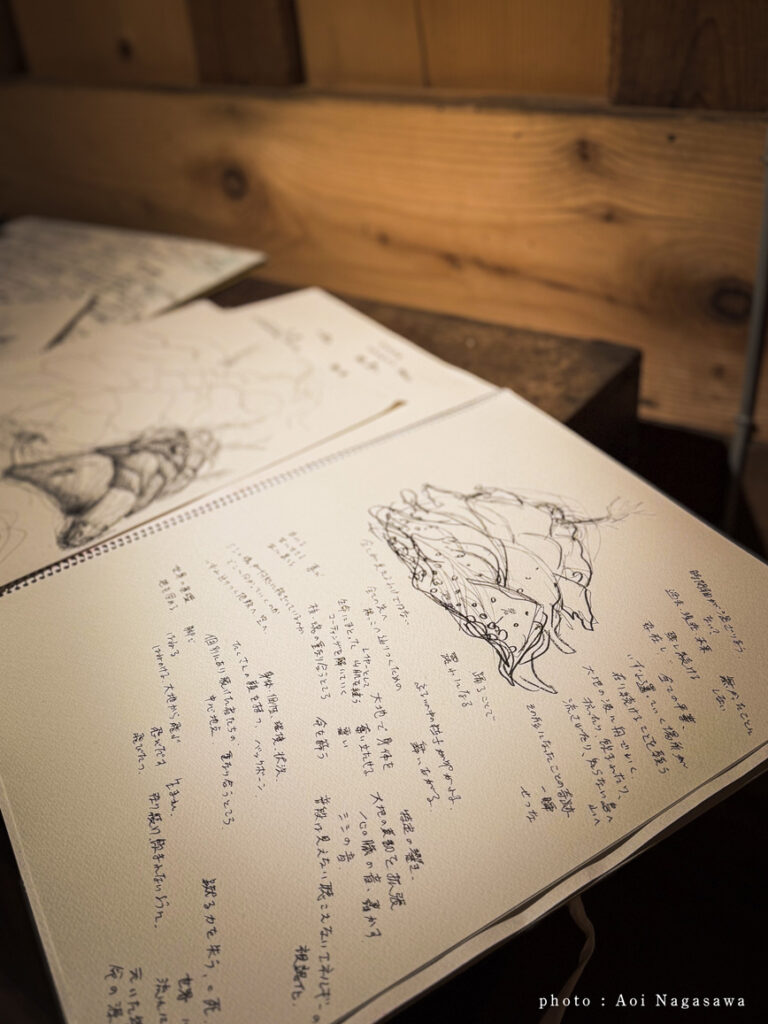

岩手県・一関市に滞在し、鹿のコール猟や鹿踊、東山和紙、アラハバキ信仰などを通して、土地に息づく〈シシ=鹿・猪・熊、人を含む全ての動物の呼称〉の気配に触れました。

秋田と岩手の県境で育った私にはどこか通じるものがあり、現地で過ごすほどに、知らなかった風土の深層を探ることとなりました。

初めて参加したコール猟では、人として忍ぶのではなく、オス鹿になりきり相手を呼び寄せる“シシ対シシ”の狩猟に立ち会いました。滞在中は鹿・猪・熊との不思議な出会いが続き、人の社会だけではない〈シシの共有地〉に私自身も両足で立つこととなりました。

また鹿踊の練習や実演では、衣装の有無に関わらず踊り手に一瞬宿る“その人であってその人ではない”野生の顔に強く惹かれました。

東山和紙の工房では800年続く手仕事と、楮の繊維が筋膜のように見える類似性から、土地の営みと身体性のつながりを感じました。

こうした体験から、今回初めてキャンバスを半立体的に切り出し、狩猟で得た鹿皮から抽出した膠、解きほぐした和紙・楮繊維、動物の血を原料としたプルシアンブルー、藍染めなどを画面に用いました。造形や素材、人々の足跡と感じ取ったシシの魂の気配ごとを語り繋ぐ箱舟として、「野を抱く」を制作しました。

永沢碧衣

_

アーティストプロフィール

永沢碧衣 aoi nagasawa

1994年 秋田県出身 絵画作家

2017年 秋田公立美術大学 アーツ&ルーツ専攻卒業。

主に東北の狩猟・マタギ文化に関わり、自らも狩猟免許を取得。

狩猟者としての経験を重ねていくことで出会う種々のものとの関係性を記録・表現した絵画作品を制作している。

巨視と微視を行き来することで「人と生物と自然」の相関を問い、それらの境界線を溶解し消化することが創作の原動。

解体した熊から膠を抽出したり、切り株をキャンバスに見立てたり、石から絵の具を採取したり。

素材としてもモチーフとしても日々、山と向き合いながらフィールドワークを重ね、生命の根源や循環、記憶の痕跡を辿る旅を続けている。